L’école et les coutumes populaires

L’école à Entzheim au fil du temps…

L’extension et la rénovation de l’école élémentaire, dont l’inauguration a eu lieu le 21 mai 2022, a été l’occasion de me pencher sur l’histoire de l’école à Entzheim et la nature de l’enseignement dispensé aux enfants qui ont eu la chance d’en bénéficier.

De tout temps, l’instruction a été une préoccupation majeure. Déjà chez les Romains, un véritable enseignement était dispensé aux enfants de 7 à 12 ans. Au début du 9ème siècle, Charlemagne avait souhaité donner à chaque sujet de son empire un niveau culturel minimum.

Jusqu’à la révolution, l’enseignement primaire a été avant tout assuré par l’église. Bien qu’aucune mention d’une salle d’école à Entzheim n’ait été retrouvée antérieurement au registre des actes paroissiaux débutant en 1594, il est probable qu’un enseignement sommaire des jeunes villageois a existé déjà avant.

Les premiers maitres d’école (1618 – 1627)

Le premier maitre d’école d’Entzheim (Schulmeister) dont il est fait mention le 1er novembre 1618 dans les actes de la paroisse est Georg Bauer. Le pasteur Pastorius y a consigné : « J’ai déclaré depuis la chaire que le tisserand Georg Bauer a été autorisé à enseigner et fait un rappel de l’utilité de l’école où les enfants seront accueillis. Dieu accorde sa grâce à cette œuvre nécessaire ».

Ce pasteur semble donc avoir été à l’origine de la création d’un lieu d’école auquel la seigneurie des Zorn a donné son consentement. En général, les pasteurs ne pouvaient pas s’en occuper directement comme cela était le cas dans de nombreux villages car ils résidaient au séminaire de Strasbourg (Reitpriester – prêtres à cheval).

Quoique rudimentaire, l’enseignement semble avoir été donné chez le maitre. Celui-ci, qui n’avait lui-même pas beaucoup de connaissances, rassemblait les enfants pour les initier à la lecture et en particulier aux histoires bibliques, plus rarement à l’écriture.

En 1620, après le départ de Georg Bauer à Lingolsheim, l’enseignement a été confié au menuisier Esaias Rock de Geispitzen (Geispolsheim) jusqu’à son décès en 1627 emporté par la peste.

Outre cette épidémie, Entzheim n’a pas été épargné par la guerre de Trente ans. A partir de 1623, le village a subi des pillages successifs ayant entrainé une forte augmentation du prix des denrées. Ces temps perturbés ont conduit à la suspension de l’enseignement pendant plus de 2 ans.

La vie à l’école autrefois

Également dénommés « Schuldiener » (servants de l’école), les enseignants se succèdent dans les mêmes conditions. Pendant 74 ans (1765-1839), l’instruction des élèves d’Entzheim a reposé entre les mains d’une même famille originaire de Wasselonne qui nous a donné trois instituteurs du nom de Meyer.

Après la Révolution, le poste d’instituteur devint permanent en regroupant les tâches de sacristain et de secrétaire du village.

En 1800, 120 écoliers étaient scolarisés mais il parait difficile qu’un seul instituteur, de surcroît peu formé, ait pu dispenser un enseignement d’un niveau suffisant à un si grand nombre. Déjà en 1790, le pasteur Huss l’avait évoqué en ces termes : « J ‘ai rencontré l’école il y a 19 ans dans les pires conditions. Lire, écrire, compter, réciter le catéchisme et aucun enfant ne pouvait lire sans faire de fautes…Il me revint finalement de rendre à l’évidence les faiblesses de l’instituteur et de partager l’école en deux classes ».

En 1821, l’instituteur et tailleur Jean-Jacques Meyer a obtenu pour la première fois officiellement un aide-instituteur en la personne de son fils Jean. Celui-ci a été le premier à avoir suivi une formation d’enseignant à l’Ecole Normale de Strasbourg fondée le 24 octobre 1810 par le préfet Lézay-Marnésia.

A l’époque, les enfants apportaient eux-mêmes le bois pour le chauffage du local. Les frais de scolarité s’élevaient à 18 sous par trimestre pour ceux qui apprenaient à lire et à écrire soit environ 1 franc germinal (salaire de base ~ 5 sous par jour). L’obligation scolaire et la gratuité de l’enseignement n’ont été instaurés qu’avec les lois de Jules Ferry en 1881 mais dès 1871 en Alsace-Lorraine allemande (Schulpflicht).

Les premiers bâtiments scolaires

Dès avant la Révolution de 1789, un premier local scolaire situé au centre du village a été utilisé.

Mais devenu trop vétuste, la commune fit l’acquisition aux enchères du bâtiment de la seconde école d’Entzheim le 9 août 1839. Il était situé à l’angle de la rue de la Mairie (Seitgasse) et la route de Strasbourg, à l’emplacement de la place de la Laiterie actuelle. Il abritait également l’ancienne Mairie au premier étage, la salle de garde du veilleur de nuit (Nachtwaechter) et la pompe à incendie au rez-de-chaussée. En 1850, la commune a estimé nécessaire de partager la salle de classe afin de confier les plus jeunes élèves au second instituteur.

Située à l’angle de la rue de la Mairie et de la ruelle Saint-Denis (Spittelgasse), l’ancienne propriété Lux acquise par la commune a abrité à partir de 1866 la « petite école » (Klein Schule) sous la direction de Sophie Emilie Ulmer. D’abord sous forme de « salle d’asile » pour les enfants de 3 à 7 ans libérant ainsi les mères, elle a été notre première école maternelle de 1873 à 1952.

Puis, le bâtiment a été utilisé par les sapeurs-pompiers jusqu’à la construction du dépôt d’incendie en 1985. Appelé par la suite « chapelle Saint-Denis », il avait aussi servi de lieu de culte aux paroissiens catholiques jusqu’à la signature d’un contrat d’hospitalité avec la communauté protestante fin 1994 pour le partage de l’église.

La mairie-école de 1936

Inaugurée en 1936 alors que la commune comptait 703 habitants, le bâtiment abritait la mairie, la salle de garde et l’école avec deux salles de classe. A l’étage, deux logements étaient réservés aux enseignants. Une grande cour avec une halle couverte constituait le cadre extérieur. Les souhaits exprimés depuis longtemps étaient réalisés tant par les parents et les instituteurs que par les enfants ravis de disposer enfin d’une cour de récréation.

L’ensemble du projet s’élevait à 550 000 francs de l’époque dont 348 000 pris en charge par l’Etat. L’enseignement y débuta le 5 octobre 1936 sous la direction d’Yvonne Schmidt. En 1991, à la suite de la construction de l’école élémentaire, les travaux de transformation des locaux ont permis de les affecter à la mairie.

La période scolaire récente

Avec le développement du village dans les années quatre-vingt, le besoin d’une nouvelle école élémentaire s’est fait rapidement sentir. Après débat quant au lieu d’implantation, le nouveau bâtiment situé rue de la Blieth a été inauguré le 4 juin 1988 avec six salles de classe. Les locaux servaient aussi à l’école municipale de musique.

Pour remplacer l’école maternelle construite en 1952 à l’emplacement de l’actuelle aire de jeux en face du lac, l’école maternelle actuelle a été construite à côté de l’école élémentaire et inaugurée en 1994. Situé au même endroit, la commune a ouvert le premier accueil périscolaire en 2007. Pour répondre à la demande croissante des parents d’élèves, celui-ci a été agrandi à deux reprises dont la dernière en mai 2022 en même temps que les travaux d’extension et de rénovation de l’école élémentaire.

Comme on peut le constater, l’école est devenue très tôt une préoccupation majeure des élus municipaux. Pour tenir compte de l’évolution des besoins et de l’augmentation de la population, un projet « pôle enfance » comprenant une nouvelle école maternelle est en train de se concrétiser. Elle sera située rue du Tramway vis-à-vis des écoles actuelles et devrait voir le jour à l’horizon 2025

Pierre Friedrichs – Conseiller Municipal

- Parmi les ouvrages consultés : Histoire d’Entzheim de Willy Guggenbuhl 1937 – L’Alsace au 17ème siècle de Rodolphe Reuss 1897 – L’Alsace illustrée de J.D. Schoeplin 1751 – Journal de l’Alsace de Bernard Vogler 2004.

Coutumes et traditions populaires

Découvrez la vie d’autrefois à Entzheim à travers ses coutumes et traditions dont la plupart sont tombées dans l’oubli, mais qui ont pourtant rythmé les saisons des habitants pendant des siècles. Purement festives ou religieuses, seules quelques-unes sont évoquées.

Les chambres à filer (Kunkelstube)

Les soirs d’hiver, les femmes et les jeunes filles se rassemblaient presque tous les jours dans la chambre à filer (ou chambre à quenouille). On y tournait le rouet en chantant et en plaisantant.

Après la guerre de 1870, ces rencontres ont peu à peu disparu. Avec le développement de techniques permettant de fabriquer des produits manufacturés plus variés, les femmes et filles de cultivateurs étaient devenues de moins en moins réceptives à la seule solidité des tissus qu’elles filaient.

Cette coutume était parfois mal vue : A partir de 1755, une ordonnance seigneuriale a prévu une amende de trois guldens car « lors de telles rencontres, toutes sortes de paroles exubérantes et de pratiques honteuses avaient cours ». Ce jugement n’a que peu effrayé les fileuses car il a souvent dû être rappelé.

Dans son compte-rendu de l’année 1808, le pasteur Küss a écrit : « Les chambres de filage sont dépravantes dans la manière dont entre 8 et 9 heures les fileuses capricieuses vont dans la rue avec les jeunes hommes. Ces dernières passaient ensuite leur temps dans la chambre à filer entre 9 et 10 heures. Il était impossible de se défaire de ces réunions. Mais j’ai tenté de limiter le scandale dans la rue en faisant croire aux filles que si je les voyais ou qu’elles étaient dénoncées alors elles devaient aller méditer à l’école. J’ai cependant réussi à obtenir depuis 2 ans, non sans opposition des parents, que les écolières non confirmées n’aillent plus dans les chambres à filer ».

Feu de joie (Freudenfeuer)

Pour les jeunes du village, le 15 août, jour de la saint Napoléon*, était l’occasion de faire la fête devant un grand feu de joie au milieu de la place communale. Pour cela, ils rassemblaient des fagots de sarments de vigne, du bois, de la paille et des fanes de haricots. L’immense feu allumé, on apportait des bottes de paille attachées à une longue corde qu’on enflammait également. Puis, on courrait dans tous les sens jusqu’à ce que les bottes soient consumées.

Pour ne pas mettre en alerte les pompiers, les anciens finirent par demander que le feu de joie, qui n’était plus que l’affaire des écoliers lors du 14 juillet, soit allumé sur un pâturage éloigné du village.

- Jour de la naissance de Napoléon et fête nationale sous le 1er Empire entre 1806 et 1813.

Le dimanche des beignets (Küchelsonntag)

Le 5ème dimanche après l’Epiphanie avait lieu le « carnaval des paysans » (Bauernfastnacht). La semaine précédente, une grande quantité de farine était utilisée pour fabriquer les beignets de carnaval. Il était de coutume de se déguiser et de rendre visite au Maire qui faisait goûter son vin.

Avec un grand panier, les épouses de bergers allaient de maison en maison pour récolter des beignets de carnaval mais le soir venu elles ne retrouvaient pas toujours facilement leur chemin.

Le dimanche soir, c’était au tour des valets de ferme et des jeunes garçons d’aller de cour en cours en chantant pour demander des beignets :

« Violette, rose, fleurette, nous chantons pour les beignets, les gâteaux sont cuits.

Nous entendons les poêles craquer : des beignets, des beignets ou nous défonçons la maison ».

La soirée se terminait toujours à l’auberge où les beignets étaient partagés entre les participants.

Les lettres de baptême (Goettelbrief)

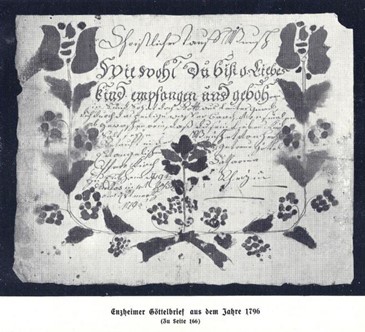

Cette coutume essentiellement protestante consistait à rédiger un document que le parrain ou la marraine offrait à son filleul lors de la cérémonie du baptême. Limité au Bas Rhin, son usage commence à la fin du 17ème siècle pour se terminer au début du 20ème. Richement présentée, la partie documentaire avec le nom de l’enfant et des parrains est complétée par un court texte religieux ou un verset biblique. Le baptisé conservait ce document toute sa vie.

Le plus ancien Goettelbrief retrouvé à Entzheim a été offert « de tout cœur par sa fidèle marraine Catherine Rheining à son filleul » lors du baptême en l’église paroissiale le 9 Ventôse de l’an IV (8 mars 1796).

Les conscrits

La conscription (Musterung) ou service militaire obligatoire a été instituée en 1798. A l’origine, tous les hommes de 20 à 25 ans devaient effectuer un service militaire de 5 ans. Avant 1870, chaque appelé tirait un numéro qui pouvait le dispenser des obligations militaires (2 fois sur 3 et possibilité d’« acheter » un remplaçant). Pour le canton, le conseil de révision se tenait à Geispolsheim chargé de recruter 60 soldats chaque année.

La fête des conscrits était un véritable rituel « qui faisait des garçons de vrais hommes ». Ils étaient reconnaissables à leur costume qui au fil du temps devint de plus en plus riche : tissus écossais, rubans colorés, l’incontournable chapeau fleuri dès les années 20 et le drapeau tricolore brodé du nom de la classe.

Chaque classe d’âge était accompagnée du Masstibar (ours du Messti) chargé de faire le pitre. Il était reconnaissable à sa canne ciselée et souvent aussi à son Teifelsgei (violon du diable). Les conscrits quémandaient des œufs chez les habitants dans l’espoir de payer les « ardoises » qu’ils laissaient dans les auberges. Un gâteau était traditionnellement offert au Maire qui à son tour offrait boissons et nourriture aux conscrits. Cette journée festive se terminait dans la joie autour d’un grand repas.

La fête du village (Messti)

Comme tous les villages d’Alsace, Entzheim connaît une grande fête annuelle : le Messti qui a lieu tous les 2èmes dimanches d’août et donne lieu à de grandes réjouissances.

En usage depuis 1313, le mot Messti provient de Messtag « le jour dédié à la fête du saint-patron des églises ». Très attendue, les occasions de danser étant rares, la fête patronale réunissait les villageois dans une ambiance joyeuse et populaire. Des bals et des spectacles étaient organisés dans les rues et dans les auberges où jouaient de petits orchestres de paysans. Une fête foraine avait lieu comme aujourd’hui.

Cet évènement qui ne cessa d’évoluer devint le jour en l’honneur des jeunes de la classe d’âge qui allaient être incorporés : les Messtiburschen. Ils en étaient devenus les principaux animateurs.

La plupart des traditions populaires d’Entzheim sont tombées peu à peu dans l’oubli. Cependant, le Messti, avec la distribution du traditionnel pain d’épices par la société de musique La Concorde, rencontre toujours un franc succès.

Pierre Friedrichs, Conseiller Municipal avec l’aimable collaboration de Georges Christmann pour la traduction des textes en écriture gothique manuscrite.

Parmi les ouvrages consultés : Histoire d’Entzheim de Willy Guggenbuhl 1937 – Revue « La vie en Alsace » n° 11 1936 – Costumes et coutumes d’Alsace de Anselme Laugel 1902.